1/28(木)読む力がアキレス腱!

やっぱり読む力あってはじめて

他の力が発揮されるなと思います。

例えて言うなら、読む力はアキレス腱ですね!

暗記を誰よりも頑張ってきました!

(腹筋バキバキ!)

計算練習を山のようにしてきました!

(上腕二頭筋ムキムキ!)

でも読む力はありません…

(でもアキレス腱切れてます…)

これだと何にもできないんですよね。

動くことができない。

その他の努力が全て無駄になってしまう。

読むことから全てが始まるということですね!

やっぱり読む力あってはじめて

他の力が発揮されるなと思います。

例えて言うなら、読む力はアキレス腱ですね!

暗記を誰よりも頑張ってきました!

(腹筋バキバキ!)

計算練習を山のようにしてきました!

(上腕二頭筋ムキムキ!)

でも読む力はありません…

(でもアキレス腱切れてます…)

これだと何にもできないんですよね。

動くことができない。

その他の努力が全て無駄になってしまう。

読むことから全てが始まるということですね!

学校や塾の練習で、

ただ正解するだけでは不十分だなと思うことが多いです。

正解はするけど、

途中で数秒間、変に手が止まる。

本当は1回で約分するべきところを、2回に分けてやっている。

答え合わせの時、答えを見てから 丸をつけるまでに数秒間、時間が空く。

ほんの少しの違和感、ほんの数秒間の変な間。

模試の結果を見てみると、

上のような違和感が見られる塾生は、

理想の偏差値-5

という結果がはっきりと出ています。

普段の練習で数字に現れない違和感が、

模試になるとはっきりとした数字となって出てくる。

このような細部までこだわって練習していきたいと思います!

今年の公立高校倍率調査が発表されました

今年の倍率の傾向は、

農業•商業•工業高校の倍率が低い。

普通科の倍率も例年と変わず低い。

この2つから、、

私立専願が増えたということが分かります。

私立の学費は無償化

2月3月をストレスなく過ごせる

この辺りが大まかな理由でしょうか。

公立高校を狙う人にとっては、

まずは 入試に見切りをつけずにその場に立っているだけで、

周りのライバルが逃げていって、

合格できるチャンスが広まった。

とも言えそうです。

もちろんその上で頑張らないといけないですけどね!

また一つ、頑張ることのコスパが良い時代になりました

恐怖や不安が好奇心のきっかけになることもあると思います。

必ずしも感動→好奇心とは限らない。

例えば歴史

悲惨な戦争番組を見た

→恐怖

→歴史への興味

例えば理科

強い地震に恐怖を感じた

→地震が起こるメカニズムや対策への興味

このようなパターンは多くあると思います。

本当は幸せ 100%で生きていきたいところですが、

恐怖や不安がきっかけになるかもしれません

勉強に関する情報を集めていると

勉強において生まれ持った資質で決まる部分が大きい

という情報がよく出てきます。

おそらく何事においても生まれ持った資質で決まることが多いと思います。

運動

美術

音楽・歌

もっと細かく分けてもいいかもしれません

その一つ一つが生まれ持った資質で大部分決まる。

ただその資質だけに従ってすべて受け入れるのはつまらない

と思って勉強については日々少しずつ動かす気持ちでやっています。

毎日少しずつ動かすイメージです。

塾にいる生徒と同じ位位のほとんどの生徒は

あまり効果的な勉強はできていないはずですから

少しずつ動かしたものが、数字の結果として表れやすいと思っています。

その結果を積み重ねることで

生まれ持った素質以外で、何か変えることができる。

そんな価値観を持ってもらえたらいいなと思います。

できることは一日に全てかけて頑張ることだけなので、

まずは明日一日頑張ります!

毎年思うのですが,,,

商業工業高校の倍率が高い!

1,2ならまだ低い方ですね

1,5~2倍超えてることも普通にあります。

やっぱり県立の商業工業高校の需要は大きいと思います。

①中学校の中で真ん中の順位~やや勉強苦手くらいの生徒が狙いやすい

②スポーツが盛んで魅力的な部活がある学校が多い

➂歴史と伝統があり、地元有名企業への道が開かれている

これが三大理由かなと思います。

事実、不合格になる生徒も多いですよね。

私立に通う生徒

倉敷市内にもたくさんありますが、

全員ではないですが、

公立の商業工業に合格できず通っている人も多いです。

希望した生徒をきっちり公立商業工業高校に送り届ける

これも塾の大切な仕事だと考えています。

塾の教室の雰囲気。

書道教室のような雰囲気です。

大人数でわいわいガヤガヤ大笑いしたい人には向いていないと思います。

地味です。

ただ塾には結構内向的なタイプの子が集まっていて。

それも、コツコツ頑張ることに適性がある 内向的なタイプの子です。

そういう子にとっては…

決まった顔の少人数

お互いに一定の距離感がある人間関係

書道教室のような静かな空間

こういう環境がマッチしているように思えます。

大変だとは思いますが、実際に長期間にわたり、週の半分以上、通ってきてますからね!

ラーメンで言うと、激辛や特濃ではなく、

週の半分以上食べることのできる醤油ラーメン!

のような雰囲気ですね。

この雰囲気はこれからも続けていこうと思います!

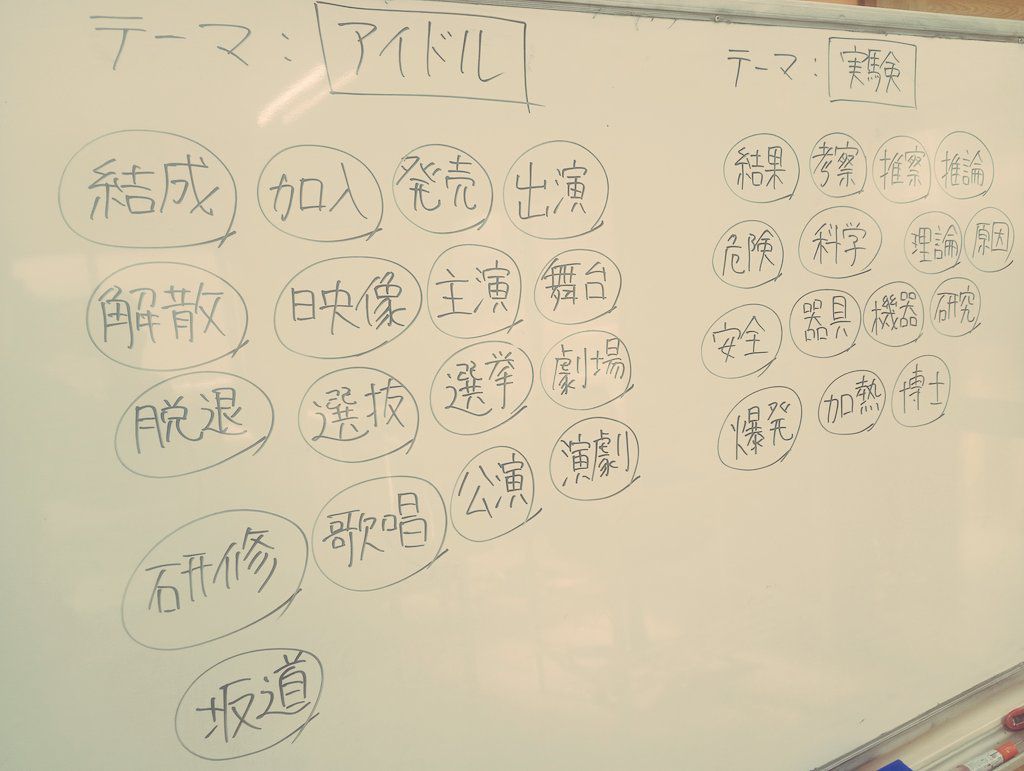

小中学生は準備運動として

「熟語連想ゲーム」をしています!

お題に関連した熟語を2分以内に10こ書きます。

語彙を素早くイメージして、

アウトプットする反射神経を鍛える練習。

最後に高校入試レベルの熟語を

新たにインプットして仕上げ。

短時間で競争もできるので、

家でも再現しやすい練習です!

毎日生活していて、

便利なサービスだけど、

引き換えに失われるなというものがたくさんありますね。

ワンタッチ決済。

一瞬でお会計が完了する代わりに、

計算能力が失われますね。

電動自転車。

楽に坂道を登ることができる代わりに、

筋力が失われますね。

勉強に関する道具やサービスも同じ。

山ほどあると思います。

普通科の高校生も、

便利そうな道具に囲まれています。

何を使って、何を使わないのかの判断力。

これが試されていますね!

が、大事だなあと思うことが増えてきました。

ほとんどの中学生にとって、成績を上げるためには

自分の限界に近いところまで読んで・書いて・覚えて

というトレーニングが必ず必要になります。

しかし、同時に厳しいトレーニングになればなるほど

塾長と生徒の信頼関係が大事になります

それは単に塾長がやさしい、とかいい人、とか

そんな単純で弱い信頼では成り立たないと思います。

塾でのトレーニングを積むことで成績が出たという実績とか

緩んでいるところで100%きっちり厳しく言ってくれたとか

そういう厳しい・苦しい歴史をお互いに乗り越えて、

テスト前や受験前、勝負所での厳しいトレーニングを行える信頼関係が生まれるのだと思っています。

今まさにテストの前で、厳しく言うときもあるのですが、

本当の信頼関係を作り上げるための、大事なステップだと思います。

乗り越えていきましょう!